Der tönende Mikrokosmos Mensch

Autor: Clemens Zerling

Klang steht mitunter am Anfang vieler Schöpfungsmythen und anhand von Text- und Klangbeispielen aus unterschiedlichen spirituellen Traditionen nähert sich der Autor der Rolle des Klangs – vom Beginn der Zeit an bis hin zum persönlichen Grundton, der in jedem Menschen auf einzigartige Weise schwingt, und dem Urton, der das Weltganze in ewige Bewegung versetzt.

*Aufmacherbild/Bild 1: Unhörbarer Schrei aus dem Innern der Natur? Stuckgroteske in der Wallfahrtskirche Maria Schnee in Lehenbühl, Markt Legau im Unterallgäu. Foto: Helge Klaus Rieder, wikimedia gemeinfrei

Der Urton

Fernher schwillt

eines Dudelsacks

einförmig-ewigwechselnde

Melodie:

Unaufhörlich

hebt sich und senkt sich

über dem Urton

ihr unfassliches Spiel.

Auf dem ehernen Tische

Unendlichkeit

liegt unermesslicher Sand gebreitet.

Da streicht ein Bogen

die Tafel an:

Einen Ton

schwingt und klingt

die fiebernde Fläche.

Und siehe!

Der Sand

erhebt sich und wirbelt

zu tausend Figuren.

Aus ihnen,

den tanzenden,

tönenden,

glühenden

schlingen sich Tänze,

binden sich Chöre,

winden sich Kränze,

umringen sich,

fliehen sich,

finden sich wieder.

Aber das Spiel

der Formen, Farben und Töne

durchbrummt

unaufhörlich,

beherrscht

fürchterlich-unerfasslich

der tiefe Urton.

Fern verschwillt

des Dudelsacks

einförmig-ewigwechselnde

Melodie,

Dorf, Wald, Welt

versinkt mir

schweigend

in Nacht.

Christian Morgenstern (1871–1914)

Es war einmal – vor allem Anfang –, als ein ungewöhnlicher Ton die unendliche kosmische Stille durchbrach. Er zerriss das Gespinst undurchdringlicher Finsternis und rief die Schöpfung ins Sein. Seine Schwingung ließ den Tanz des Lebens starten. So oder ähnlich überliefern frühe Hochkulturen eine Vorstellung vom Ursprung allen Seins und Werdens. Nicht nur das, selbst das Fortbestehen der Schöpfung werde durch musikalisch-akustische Gesetze garantiert. Bis heute versteht sich kultische Musik von Naturvölkern oft auch als magisch ritueller Nach- oder Mitvollzug einer Schöpfung aus Klangvibration. Dazu lassen sie lange Schwirrhölzer rauschen, Sistren scheppern, dumpfe Trommeln oder Didgeridoos dröhnen. Mythologische Überlieferungen dieser Kulturen entwickelten dazu sogar bis ins Detail übereinstimmende enge Beziehungen zwischen Musik, Zahlen und geordnetem Weltbild. Unser Abendland kennt solche »Harmonie der Sphären« – ein geordnetes Universum, basierend auf Zeitintervallen von Tonstufen – aus pythagoreischen Lehren, beginnend im 6. Jahrhundert v. Chr. Handelt es sich dabei um ein gemeinschaftlich menschliches Kulturgut aus grauer Vorzeit?

»Bis heute versteht sich kultische Musik von Naturvölkern oft auch als magisch ritueller Nach- oder Mitvollzug einer Schöpfung aus Klangvibration.«

Tatsächlich lassen Himmelskörper, vor allem Sonne, Mond, Planeten und Erde, Ursphärenklänge vernehmen, die der Musikjournalist Joachim-Ernst Berendt († 2000) durch Oktavieren hörbar machte. Schon der Philosoph Platon hatte in seinem Werk Politeia (616b–617c) eine diamantene Weltachsenspindel beschrieben, deren Umschwung acht Kreise erzeuge. Auf diesen Kreisen throne je eine Sirene (ursprünglich weiblich gedachte Todesdämonen in Gestalt von Vogelmenschen mit betörender Stimme), immer nur einen Ton von sich gebend. Im Zusammenklang der acht entstehe dann ein gemeinsamer Wohllaut. Kannte Platon bereits das universale und elementare Gesetz der Resonanz? Töne, selbst aus verschiedenen Quellen wie unterschiedlichen menschlichen Stimmen, streben nach Resonanz. Dabei finden noch nicht zueinander passende Schwingungen nach einem verborgenen Harmoniegesetz so zueinander, dass sie schließlich Synchronisation offenbaren.

Brahmanische Schöpfungsmythen aus Indien wissen von einem dunklen »überweltlichen« Klang. Er tönte aus einem »mutterschoßartigen« kosmischen Mund und formte das Erste Wort (= vâc, vergleichbar dem griechischen logos). In der vollkommenen Stille und Einheit des universalen Urgrunds setzte das erste vâc, zugleich Stimme einer Urweisheit, Sein in Bewegung und löste die Schöpfung aus. Brahman, das kosmische Selbst, hatte nämlich einen leuchtenden Lobgesang auf sich selbst herausgeschrien. Mit diesem klanglichen Lebensodem schuf er zunächst das Wasser, wobei er sich so erhitzte, dass seine Zeugungspotenz als reines Feuer züngelte (Brihadâranyaka Upanishad 383). Prajâpati, der vedische Schöpfergott, bestehend aus drei mystischen Silben, personalisierte selbst nur einen Hymnus. Aus seiner singenden Selbstopferung gingen Himmel, Meer und Erde hervor. Fast alle alten Kulturen verehrten Gottheiten, die sich selbst opferten, damit sich aus ihrem Sein die Einzelheiten der Welt manifestierten.

Zunächst beherrschte also Finsternis-auflösender Klang, die Ursubstanz alles Geschaffenen, die Szenerie einer noch ungeschiedenen und formlosen Ursphäre. Nach etwas späteren differenzierten Mythen tauchten erst mit einem »Zweiten Wort« Urbilder auf: Klänge, die durch ihre unterschiedlich rhythmischen Formen für den Geist sichtbar und erfassbar wurden. Im Lauf dieses Prozesses bildete der Wortklang das Körperliche aus, der Wortsinn ein Licht, das den Klang erhellte und beseelte. Die vedische Tradition verstand diese Urbilder und Urrhythmen auch als Hörbilder. Sieben »Rishis«, jene mythischen Weisen, inspirierte Sänger und Offenbarer, verkörperten sieben Sinnesorgane: je zwei Augen, Ohren, Nasenlöcher und den Mund. Ein Selbstopfer dieser Rishis rief mit Klingen und Verhallen nicht nur Zeit – Rhythmus schafft unterteilte Zeit und ist Harmonie in dieser Zeit –, sondern zugleich immaterielle Bewegung ins Leben. Damit entstand als Achtes vâc, das erste Wort, vermittelt durch die Zunge. Unüberschaubar war die Macht des Klangopfers vâc und schien unendlich. So gerieten schon zu Beginn aller Zeit Götter und die ihnen an Stärke überlegenen Dämonen in einen heftig ausgetragenen Kampf miteinander, um diese singende Schöpfungskraft an sich zu reißen (Brihadâranyaka Upanishad 413, 386). Auf Dauer müssen die Götter den Sieg davongetragen haben. Denn eines Tages entschlüpfte vâc den Göttern, berichtet das Tandya-Mahâ-Brâhmana (VI 5, 10–15) im Samaveda. Es drang in die Gewässer, Bäume, Instrumente, Bogen und selbst in die Wagenachsen. Erst durch ein Drittes Wort materialisierte sich allmählich die ursprünglich rein »akustisch-intellektuelle Welt«. Indem sich die Hörbilder aber teilweise verstofflichten, mutierten sie zu Abbildern. Diese begannen, nun auch konkret sicht- und greifbar zu werden. Auf diese Weise ging der reine Schall teilweise in der entstehenden Materie unter. Er blieb jedoch das allen kosmischen Erscheinungen gemeinsame Urelement, betonte der elsässische Musikethnologe Marius Schneider († 1982).

Bild 2: Wasserspeier an Gotteshäusern machen die Schöpfung direkt hörbar; denn bei Regen lassen sie das Wasser durch sich und aus ihnen hervorrauschen, -plätschern oder -perlen. Am Brihadisvara-Tempel in Thanjavur (Indien) wird der Klang von fließendem Wasser noch durch ein Wesen unter dem Grander verdeutlicht, das eine Art Blasebalg-Instrument bedient. Foto: Madhuranthakon Jagadeesan, wikimedia gemeinfrei

Nimmt der Urton die Bedeutung von WORT an, erinnert es uns an den Beginn des Johannesevangeliums des Neuen Testaments: »Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.« Doch schon im Alten Testament beginnt der Schöpfungsakt der Genesis mit »Und Gott sprach …«. Wenn im 1. Buch Moses (1 f.) davor noch der »Geist Gottes über den Wassern schwebt«, lässt sich das hebräische rûaḥ (ruach) für Geist auch anders verstehen: Zwar meint seine Grundbedeutung Wind, Atem oder Hauch, aber auch in deren Entäußerungen: also in ihren hörbaren Lauten und Stimmen.

»Fast immer steht dieser Urklang in Verbindung mit Wasser.«

Fast immer steht dieser Urklang in Verbindung mit Wasser. Wasser verursacht Geräusche. So dient es in mythischer Sprache häufig zur Umschreibung von Klang, das Feuer für Rhythmus. Mythen, in denen die Schöpfung aus dem Wasser emaniert, verdeutlichen also einen noch nicht rhythmisierten Urklang. Aus dem gleichen Grunde sind viele Schöpfungsgötter meist in wässriger Substanz zu Hause wie etwa im feuchten Nachthimmel. Feuer bricht gewöhnlich erst etwas später hervor, zum Beispiel im Bild der »singenden Sonne«, die zum Beispiel im Alten Ägypten mit einem Lichtschrei die Welt erschafft und den »feuchten Ton« in Schöpfungsrhythmen wandelt und formt. Im Alten Testament beschreiben frühe Bücher und Psalmen, dass der Mund des »Wahren Gottes« unter Erscheinung von purem Feuer spricht und antwortet. Ein solcher Dualismus von Wasser und Feuer erfährt erst im Nachhinein eine geschlechtsspezifische Zuordnung.

»Jede Emotion hat ihren eigenen Ton.«

Materie entstand nach solcher Lehre also, indem klingende Urbilder erstarrten oder an Klang verloren. Doch bleibt nach den Lehren der Veden und Upanishaden das eigentliche Substrat von Materie akustisch. Nur die höchsten Götter waren reine Klänge. Auf dem Weg in die Formen nahm der Anteil an dieser Reinheit zwar ab. Es gibt aber kein Ding, das nicht irgendeine verborgene Stimme aufwiese; selbst jede Emotion hat ihren eigenen Ton. Eine Entfaltung zum Lied hält sich nah an der Ursubstanz, und seine singende Kraft bewegt den Kosmos. So bildet Gesang auch das einzige Mittel, mit den entferntesten Mächten in eine direkte und substanzielle Wechselbeziehung zu treten, erklärte Marius Schneider. Singen und rhythmisches Sprechen bedeuten »im tiefsten Sinne eine direkte Teilnahme an der Ursubstanz des Universums und ein aktives Aufrufen, Erschaffen und Handeln innerhalb der akustischen Grundschicht der Welt. Es ist eine Nachahmung des klingenden Befehls, der einst die Welt zum Leben aufrief, und zugleich ein Brückenbau zwischen Himmel und Erde auf Grund der beiden Sphären gemeinsamen Tonsubstanz. Daher werden die Götter, die reine Lieder sind, durch Lobgesänge auch buchstäblich ernährt.«

Bild 3: Sollen gotische Monster an Gotteshäusern nur vor dem Bösen warnen? Ihre weit geöffneten Rachen könnten ebenso schöpferische Urlaute ausstoßen: verborgene Laute aus dem scheinbaren Chaos eines noch formlosen Urgrunds? Wasserspeier an der Basilika St. Nazaire und St. Celse in Carcasson, Okzitanien. Foto: José Luiz, wikimedia gemeinfrei

Wie mag der erste Urlaut geklungen haben?

Huuhh tönen oder singen Kleinkinder, wenn sie auf dumpfe Laute antworten möchten. Huuuhhh jammern sie oft, wenn ihre Ängste überhandnehmen. Huuuuhhhh kreischen ältere Kinder, um anderen Gleichaltrigen Angst einzujagen.

HU personalisierte im Alten Ägypten den Begriff ḥw (= Ausspruch, Befehl). Nach der ältesten und einflussreichsten Priesterlehre, der von On (griech.: Heliopolis), war er Mund, Lippen und Zunge des Sonnengottes Rē oder Ra, in dessen Eigenschaft oberste Schöpfungsgottheit und Weltenlenker. So repräsentierte HU den zu Sprache gewordenen göttlichen Beschluss. HU war das schöpferische Wort selbst und dessen Macht – später von der Priesterschaft von Memphis als eine Art Übergeist oder Logos vorgestellt. Darüber hinaus besaß er alle Fähigkeiten, die wir heute unserem Verstand und seinen vielfältigen Potenzen zuschreiben. So vertrat HU ebenso das Ergebnis eines Denkprozesses und blieb gewöhnlich stets mit der Gottheit Sia (= Verstand, Erkenntnis, planende Einsicht) verbunden. Mit Sia können das Werk der Schöpfung ausgeführt und göttliche Ideen umgesetzt werden. Beide gehörten auch zur unverzichtbaren Begleitmannschaft der Sonnenbarke, mit der der Sonnengott Ra oder Rē (= Sonne) zur Tagesfahrt aufbrach oder zur Nachtreise. Während der Fahrt beobachteten sie die Welt und berieten Rē. Doch genossen sie keinerlei besonderen Kult.

Bild 4: HU und Sia mit Rē auf der Sonnenbarke während der Reise durch die Unterwelt. Obwohl abstrakte Kräfte, erscheinen beide im Bildprogramm in Gestalt bärtiger Männer. Aus dem sog. Pfortenbuch oder Unterweltbuch im Grabmahl von König Ramses I.

Allah HU akbar, Alpha und Omega

Allāh-hū (hu = »Er«) singen sufische Derwische, offensichtlich als Einstimmung auf den Urklang- und Lebensstrom. Die Silbe hu, oft als Anrufung genutzt (»o Hū!«), beginnt mit dem Buchstaben »h«, dem letzten Laut von Allah. So lautet auch das verkürzte Credo im Islam lā ilāha illā Hu (= Allah): »Es gibt keinen anderen Gott als Allah!« Ibn al-Arabī, der große andalusische Philosoph und Mystiker (1165–1240), erschaute die göttliche Ipsität (huwiya) in der Gestalt des Buchstaben »h« in strahlendem Lichte auf einem roten Teppich: eines »h«, zwischen dessen beiden Armen die Silbe HU aufleuchtete und Strahlen nach allen Seiten aussandte.

Hopi- und Pueblo-Indianer verehren Katchinas. Zu diesen Ahnengeistern oder Verkörperungen des Geistes von Naturerscheinungen gehört HU oder Huhuwa. Dieser Katchina erscheint gewöhnlich in Kolibri-Gestalt, zuständig für Regen, vor allem für den, der neues Wachstum im Frühjahr gedeihen lässt. Dazu tanzen unruhig wippende und Vogelzwitschern imitierende HU-Darsteller in grünen Masken und grünen Mokassins zumeist in unterirdischen Zeremonienräumen. Solche Räume bleiben ausschließlich dem traditionellen Frühlingsritual des HU-Tanzes vorbehalten und werden nur dazu geöffnet. Eine Verehrung des Frühlings beruht aber stets auf der religiösen Grunderfahrung von Welterneuerung oder Neuschöpfung. Das heißt, das Erscheinen des neuen Wachstums spiegelt nur ein kosmisches Grundmysterium.

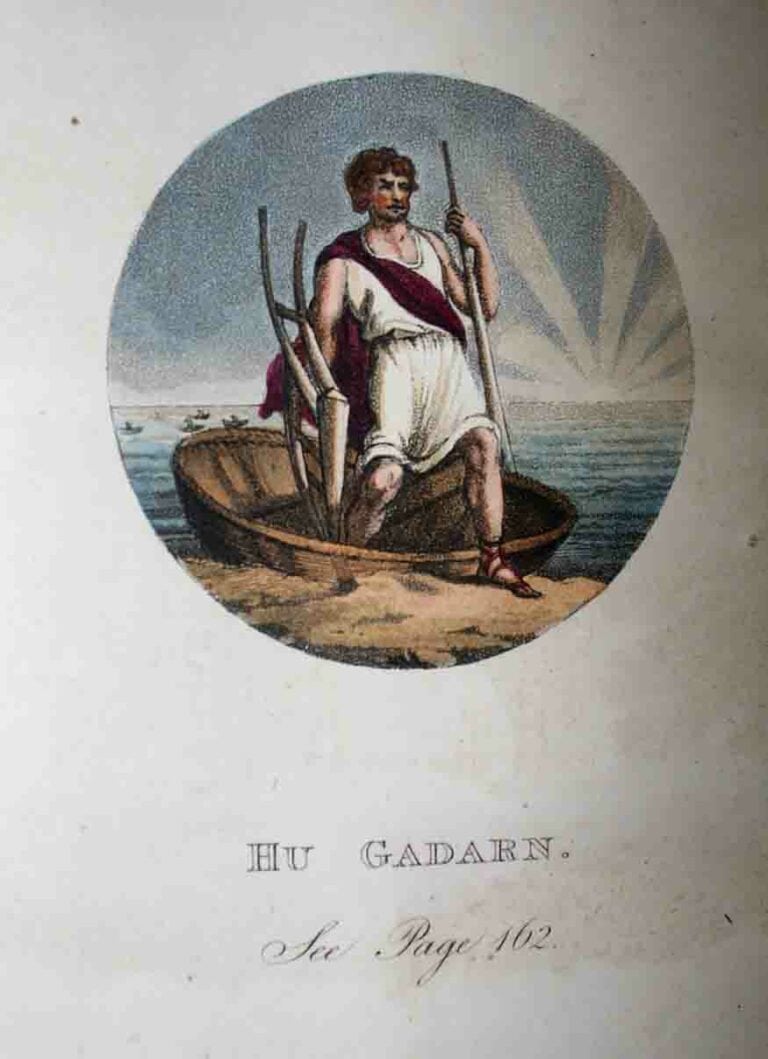

HU-Gadarn (HU der Mächtige), vielleicht ursprünglich eine Gottheit der inselkeltischen Cymrer, hieß ein mythischer Kulturstifter in Wales, der seinen Landsleuten das Pflügen und den Bootsbau beigebracht haben soll. Er wurde auch mit dem alten Gott HU der Channel Islands (britische Gruppe von Kanalinseln nahe der französischen Küste) gleichgesetzt. Walisische Dichter und Barden des 14. und 15. Jahrhunderts kannten ihn noch. Keltisches Neuheidentum verleiht HU-Gadarn den Beinamen Aeddon, auf Kymrisch, dem walisischen Keltisch, »Herr des Schalles«. HU soll auch weitere Beinamen wie Cadarn Trydar (= Mächtiger des Schalles) und Rhwyf Trydar (= Führer des Schalles) getragen haben.

Bild 5: Hu Gadarn aus: The Cambrian Register, London 1796

Beispiele göttlicher Personalisierungen des Prinzips HU ließen sich fortsetzen. Zurück zu Atum, dem Selbsterschaffenen, einer (verborgenen) Form von Schöpfer und Urgottheit von On. Bereits im Alten Reich Ägyptens war es zu einer Verschmelzung von ihm und Rē gekommen. Im Ägyptischen Totenbuch (Spruch 175) verheißt Atum einem Toten (als mit Osiris, Herrscher des Totenreiches, Vereinten): »Du wirst länger als Millionen von Millionen Jahren sein, eine Zeit von Millionen. Ich aber werde alles, was ich schuf, zerstören. Die Erde wird wieder als Urozean [Nun] erscheinen, als Wasserflut [auch übersetzt als: Endlosigkeit] wie in ihrem Anfangszustand [HU]. Ich bin das, was übrigbleibt, zusammen mit Osiris, nachdem ich mich wieder in eine Schlange verwandelt habe, die kein Mensch kennt, die kein Gott sieht.«

Der persönliche Grundton und der letzte Urton

Aufgrund intensiver Studien in den Weisheitsbüchern der hinduistischen Tradition über die spirituelle Heilkraft von Tönen lehrte der indische Brahmane, Nuklearwissenschaftler und Konzertmusiker Vemu Mukunda (1929–2000), dass in jedem Menschen ein persönlicher Urton verharre. Diesen bringe man bei seiner Geburt schon mit. Daher bleibe dieser Ton unabhängig von Kultur, Umfeld und Erziehung stets derselbe, präsentiere gewisse Anlagen und präge damit (unbewusst) Teile des Lebensprogramms. Doch sei es schwierig, diesen Grundton aus zwölf Tönen, mit denen sich jeder als »klingender Mikrokosmos« erfassen lasse, herauszuhören und zu bestimmen. Dazu bedürfe es ausgebildeter »Sonologen/innen«. Diese Spezialisten für die Entdeckung tonaler Strukturen helfen in einem langwierigen Prozess, den individuellen Grundton zu finden. Nur beharrliches Singen verleihe ihm die notwendige Kraft. Jeder der anderen elf Töne müsse seinen Platz exakt zugewiesen bekommen. Irgendwann erklinge der tönende Mikrokosmos Mensch in seiner ganzen Vielfalt – ganzheitliche Selbstheilung und Selbstverwirklichung mit eingeschlossen – und verströme seinen persönlichen »Zusammenklang« in die Welt.

Was einen tiefen schöpferischen Urton angeht oder den der wahren zeitlosen Wirklichkeit, kommt buddhistischen Mönchen und Weisen der geheimnisvolle Klang des heiligen Wortes OṂ am nächsten. Laut Chândogya Upanishad (68, 98) sei das ganze Universum aus dieser Keimsilbe entstanden, aus einem ewigen »Ich werde«. Andere Textquellen unterscheiden da zwischen OṂ, Quelle aller Offenbarung, und dem Grund-Mantra HÛṂ. Für den buddhistischen Gelehrten und Ordensgründer Lama Govinda (eigentlich: Ernst Lothar Hoffmann, † 1985) schließt OṂ auch das Prinzip der Aufwärtsentwicklung zur Universalität ein, wenn der Mensch die enge Hülle der Alltags-Ichheit durchbricht. HÛṂ bringt den universalen Abstieg in die Tiefe des menschlichen Herzens zum Ausdruck. OṂ ist das Unendliche – aber HÛṂ ist mehr: nämlich das Unendliche im Endlichen, das Zeitlose im Zeitlichen, das Ewige im Augenblick, das Formlose im Formenhaften, das Überweltliche im Weltlichen, so Lama Govinda. Die Sanskrit-Silbe »hu« (= opfern) umfasse jede Opferhandlung, auch die eines Selbstopfers. Ihr Vokal »U«, ein Laut der Tiefe, bildet die untere Grenze in der Skala menschlicher Stimmlaute. Er führt über die Schwelle des Schweigens hinein ins Unhörbare.

Bild 6: Der Urlaut kommt aus dem Unendlichen und führt dorthin zurück. Grotesker Wasserspeier an der Basilika St. Nazaire und St. Celse in Carcasson, Okzitanien. Foto: Nicolas Fressengeas, wikimedia gemeinfrei

In unserer Kultur rückte vermutlich der Dichter Christian Morgenstern das Prinzip Urton (wieder) ins allgemeine Bewusstsein und empfand dessen Getöne dem Spiel eines Dudelsacks ähnlich. Diesen Urton der unbegrenzten Wirklichkeit zu finden, verlangt noch stärkere Beharrlichkeit. Denn es bedarf regelmäßiger Meditation oder Kontemplation, die nicht vor einer Erfahrung der Leere zurückschreckt. Wer dabei irgendwann in die Ursachensphäre – unter den sogenannten transpersonalen Zustandsstufen die Kausale Ebene genannt – gelangt, kann nahe dem Urgrund der eigenen inneren Natur, im Bereich des reinen Seins, eine Zehnheit von Urtönen erklingen hören: ungewöhnliche dumpfe Laute. Sie deuten an, dass man sich den archetypischen Urmustern und Urvibrationen der Schöpfung nähert. Das hinduistische Hamsa Upanishad (10) beschrieb sie mit zum Teil merkwürdigen Vergleichen:

- Klang einer Paternostererbse (Chiṇî)

- Geräusch des Tamarindenbaumes (Chiñchiṇî)

- Glockenklang

- Blasen einer Seemuschel

- Klang einer Laute

- Klang von Händeklatschen

- Klang einer Flöte

- Klang einer Doppeltrommel (Mridanga)

- Geräusch eines Paukenschlags

- Dröhnender Donnerhall

Mitteleuropäer würden für ihr Hörempfinden sicherlich andere Vergleiche wählen. Nur den letzten und zehnten Laut übe man, die anderen neun seien zu meiden. Beim zehnten Ton würden jedenfalls das kosmische und das Seelen-Selbst, Brahman und Âtman, eins. OṂ!

»Setzt seine Vibration nicht ebenfalls ein unfassbares Spiel schöpferischer Lust in Bewegung?«

Zuletzt wartet also der überweltliche Urton, und man hat das Gefühl uralter Vertrautheit mit ihm. Mitunter schwillt dieser stark schwingende Schallkomplex tatsächlich gleich einem dräuenden Donner an, der Entfaltung verheißt. Menschliches Singen stößt hier an seine Grenzen. Wie gebannt lauschen wir in uns hinein. Hören wir dabei nicht auch ein tiefes, dumpfes HUUUHHH…(M) heraus? Setzt seine Vibration nicht ebenfalls ein unfassbares Spiel schöpferischer Lust in Bewegung? Und sucht dieser Ton nicht die Vereinigung mit allen Tönen? Offenbart sich darin nicht eine verborgene Schönheit und Harmonie, die letztlich von innen heraus sich auch nach außen verbreitet? Dann wäre dieser Ton Ausdruck eines »Urwillens des Guten«, die Stimme einer höchsten Vernunft, die bereits Platon verherrlichte.

Zum Autor

Clemens Zerling, geb. 1951 in Berlin, nach dem Studium der Politologie 1979 Gründung eines eigenen Verlages mit Schwerpunkt Kultur- und Religionsgeschichte, Völkerkunde und hermetische Philosophie; seit 2000 als Autor und freier Journalist tätig; zahlreiche Veröffentlichungen in den Bereichen Kult- und Kulturgeschichte, Brauchtum und Lexika zur Symbolik.

Ausgewählte Literatur:

Berendt, Joachim-Ernst 1985: Nada Brahma. Die Welt ist Klang, Reinbek

Bonnet, Hans 2000: Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, 3. Aufl., Berlin – New York

Eliade, Mircea 1954: Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte, Salzburg

Lama Anagarika Govinda 1957: Grundlagen tibetischer Mystik. Nach den esoterischen Lehren des Großen Mantra OṂ MAṆI PADME HÛṂ, Zürich und Stuttgart

Schneider, Marius 1955: Singende Steine. Rhythmus-Studien an drei katalanischen Kreuzgängen romanischen Stils, Kassel und Basel

Upanishaden. Die Geheimlehre des Veda 2007: In der Übersetzung von Paul Deussen, 2. Aufl., Wiesbaden

Zerling, Clemens 2016: Orpheus oder die Macht des Urtons. Ein Sänger zwischen den Kultwelten von Dionysos und Apollon, Basel – Zürich – Roßdorf

Weitere Artikel zum Thema

- TV 69: Dr. Eva-Marie Heyde – Der Klang des Lebens. Die reine Schwingung in uns

- TV 53: Prof. Dr. Thomas Görnitz – Sprung in die Unendlichkeit.

Quantentheorie und ein neues Wissenschaftsverständnis - TV 60: Atmani – Kymatik. Schwingende Welten

- TV 88: Miroslav Großer & Birge Funke – Stimme und Gesundheit.

Die Bedeutung der Resonanz - TV 81: Bartosz Werner – Transzendentes Träumen.

Die abenteuerliche Reise zum Ursprung unseres Seins - TV 52: Clemens Zerling – Die Entstehung von Ton und Wort aus dem Stein.

Idee und Nachwirkungen des indoarischen Mythos vom steinernen Himmel - OS 17: Atmani – Kymatik

- OS 20: Lucas Buchholz – Die Weisheit der Naturvölker

Bildnachweis: © Helge Klaus Rieder, José Luiz, wikimedia gemeinfrei